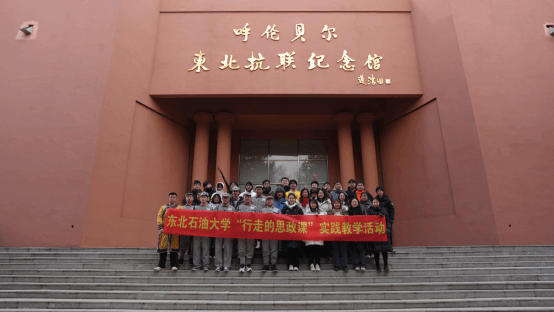

(通讯员 张博宇)为充分发挥思政课立德树人根本任务,用好红色资源,赓续红色血脉,让思政课有“知”更有“味”。经过学校党委统筹部署,整合校内校外各方资源,为大思政课与微电影融合提供有力支撑。在此背景下,东北石油大学马克思主义学院积极践行“行走的思政课”教学理念,在近期,结合反法西斯抗战胜利80周年纪念,一辆载着30余名东油学子的大巴缓缓启程,驶向阿荣旗东北抗联园,拍摄微电影《密林深处的石榴红》,正式拉开“行走的思政课”序幕。通过实地体验与创作,思政课教师随行讲解,让学生们在行走中学习,在体验中感悟红色文化魅力,引导学生认知个体成长与国家发展的同频共振,使红色基因转化为青年担当的实践图谱。

以下是饰演讲解员、同学与随行思政课教师张博宇此次的学习感悟:

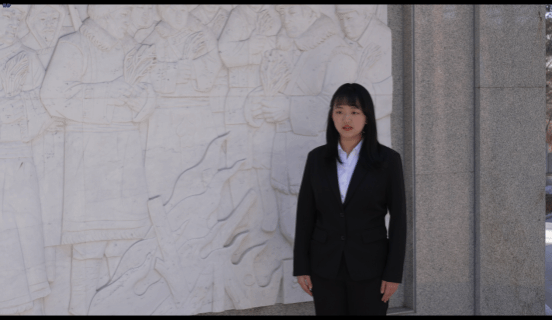

于颖,马克思主义学院研24-1班 饰演讲解员

站在阿荣旗这片浸染着抗联英烈热血的土地上,我的内心充满敬畏与感动。能够参与这部讲述东北抗联英雄和民族团结微电影拍摄,不仅是一次难得的艺术实践,更是一次深刻的精神洗礼。抗联战士藏身山洞、以野菜充饥,却始终坚守“不拿群众一针一线”的纪律;百姓冒死为部队传递情报、运送物资,军民同心筑起血肉长城。这种“鱼水情深”的故事,让我深刻理解了抗联精神不仅是战场上的英勇无畏,更是军民团结、共赴国难的伟大情怀。拍摄过程中的极寒环境让我设身处地的感受到抗联英雄当年的不易。今天的中国,早已远离了硝烟战火,但红色文化精神从未褪色。无论是抗击疫情时的逆行出征,还是乡村振兴中的默默奉献,新时代的“战场”上依然需要这种不畏艰险、甘于牺牲的精神。

郭一诺,数学与统计学院统计22-2班 饰演同学

这次行走的思政课,我走进了阿荣旗东北抗联园。瞬间,往昔那烽火连天的峥嵘岁月如潮水般在眼前翻涌。投入到拍摄工作时,才发现艰难远超想象。从不同角度取景拍摄,每一次聚焦,都像是在揭开历史的又一层面纱,愈发深切地体会到我们更应铭记这段历史,让东北抗联精神与民族团结精神在新时代的浪潮中生生不息、薪火相传。让各民族“石榴籽”般紧密团结的基因,绽放出更加耀眼夺目的光彩,汇聚起磅礴力量,向着实现中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前行。

张博宇,东北石油大学马克思主义学院教师

在传统的思政课堂上,老师往往通过讲授、提问等单方面方式向学生传授理论知识。这次“行走的思政课”让我意识到,思政教育不要局限于教室,更应该延伸到广阔的实践中。通过带领学生走出校园,演绎真实、生动的历史故事,让我深刻地理解了理论知识,也更坚信了思政教育的力量。同时,也让我看到了学生们的成长和变化。他们不再是课堂上被动接受知识的“听众”,而是积极参与、主动思考的“探索者”。拍摄过程中,在艰苦的拍摄条件下学生们展示出不怕苦不怕难的坚毅信念,表现出极强的求知欲,对所学知识有了更深入的理解和感悟。这种教学方式不仅激发了学生的学习兴趣,也培养了他们的实践能力和团队协作精神。

此外,还让我深刻体会到了作为一名思政教师的责任和使命。思政教育不仅仅是传授知识,更是引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。通过“行走的思政课”,我更加明白了自己在教学中的角色和定位,在未来的教学中,我会继续探索和创新教学方式,将思政教育与现实生活紧密结合,为培养更多具有社会责任感和历史使命感的新时代青年贡献自己的力量。

在密林中重走抗联路,才真正理解‘信仰’二字的分量。在立德树人的教育使命下,大思政课以宏大的视野、多元的维度,为学生的成长成才搭建起坚实的思想桥梁。而拍摄微电影作为一种创新的教育形式,正与大思政课深度融合,为思政教育注入新的活力,开辟出一条富有成效的育人新路径。此次《密林深处的石榴红》微电影拍摄实践教学,是东北石油大学一次富有创新意义和深远影响的“行走的思政课”教育实践。通过触摸“历史的厚度”,感受“信念的温度”。这种亲身体验和感悟的方式,不仅深化了思政课的教学效果,提升了学生的综合素质,更有助于老师和学生们更深刻地理解思政课的精髓,坚定理想信念,不断传承和弘扬大庆精神在内的红色文化精神,真正培养出“精”、“强”、“闯”、“实”型人才,为国家的复兴和社会发展持续贡献东油力量。